不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)洪梅

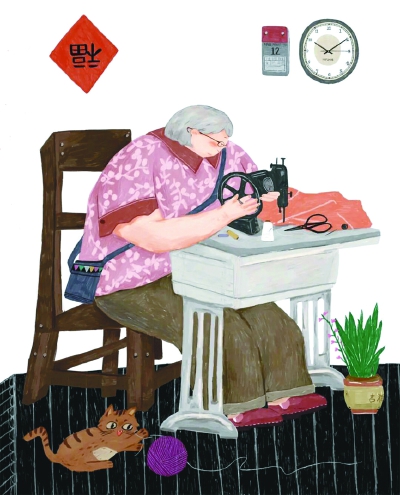

打记事起,奶奶家就有台缝纫机,它的用处非常大,除了奶奶做缝纫活外,也是我们玩耍的好去处。我小时候经常坐在它的脚踏板上,看着轮子上旁边的皮带发呆,等到奶奶把我拽起来,问怎么又坐在这里?我说:“奶奶,这个皮带怎么不套在轮子里?”奶奶温柔地回答:“不做活的时候皮带就要放松,可以延长它的使用寿命。”

缝纫机的品牌是东方红,是西安缝纫机厂生产的,这个工厂和我们家里颇有渊源。1965年,父亲初中毕业考进了西安缝纫机厂的技校,毕业后便会在这个工厂工作,要不是为了减轻家庭负担,退学参加了招工考试,那么在父亲的工作履历中就会有在西安缝纫机厂的工作记录。巧合的是四年后,奶奶又购买了这个厂生产的缝纫机,于是它开启了为我们家服务55年的历程。

听奶奶讲,缝纫机是1969年夏季在西安工作的时候购买的,花了100元,这在当时也算一笔不小的开销,是一个工人三个多月的工资。虽然花了大价钱,奶奶却觉得很值,因为八口之家有了它的帮助,缝缝补补的时间便缩短了许多。后来因为参加三线建设工作调动,缝纫机也坐了回火车,被托运到了陕南。

缝纫机台面是棕色的,没有拿出机头前,它就像是一张桌子,我也经常在这里完成作业。

奶奶只会缝纫,不会裁剪,于是家中的床板上会压着各种用报纸或牛皮纸做的版样,纸样以裤子居多。我工作之前穿的裤子,基本是奶奶用姑姑们不穿的旧裤子改的,那些萝卜裤、锥子裤陪伴我走过了青春岁月。初中时期,我遭受了同学的讥讽,嘲笑我穿的不是流行裤型,殊不知未来的日子里,她们为了追赶潮流,也争先恐后地体验这种风格。

我上技校的时候还穿着奶奶给我做的棉裤,那时候的学生为了美,冬天穿得一个比一个少,而我就是其中的另类,愣是穿了三年的大棉裤,直至参加工作。我们家里每个人都有一件棉坎肩,都是奶奶用旧衣服缝制的,里面絮满了厚厚的棉花,冬天大人们做家务、孩子们写作业,胳臂不受限制,前后心暖暖和和。

结婚后,小家的被子缺少被罩,奶奶便买布给我缝制了三个。这三个被罩我用了二十多年,只有一个还保持完好,其余两个颜色都有些泛白,现在我已经舍不得用它,把它珍藏在衣柜中。

奶奶搬家后,缝纫机仍放在窗台下,随着生活质量提升和奶奶的年龄增长,缝纫机使用的次数越来越少,我以为缝纫机已经不能再使用了。

去年夏天,二姑在家庭微信群里发了一段小视频,视频里92岁的奶奶在缝纫机前忙碌着。随着奶奶双脚的踏动,缝纫机开始工作,她用双手推着布料,看样子是在锁边。看着看着,我的眼眶湿润了,仿佛又回到了孩童时期的那个夏日:我从午睡中醒来,看到奶奶在缝纫机前忙碌的背影,听见缝纫机转动的嗒嗒声……

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报