不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)王新民

时光如白驹过隙,虽然长安居大不易,但我和大学同窗马玉琛兄在长安求学和工作多年,却鲜见洞察长安精气神的作家和深刻描写长安精气神的作品,正如他在精装版再版前言所说:“当初,每每读到北京、上海、天津、苏州、广州、成都等城市的作家精彩描绘他们居住于其中的城市生活时,我便心疼不已。这心疼常常让我思考,拥有几千年灿烂文化的长安却未见有人给予相应精彩的描绘。是长安城里周秦汉唐的精神气度流失殆尽了吗?当然不是。是长安城的文化底蕴太过丰厚庞杂而令作家们无法下手,甚或望而生畏了吗?这倒有几分可能。要写出长安城的精气神,的确有难度。要超越这一难度,必须找到恰当的切入点、恰当的生活层面、恰当的人物,方有可能。”

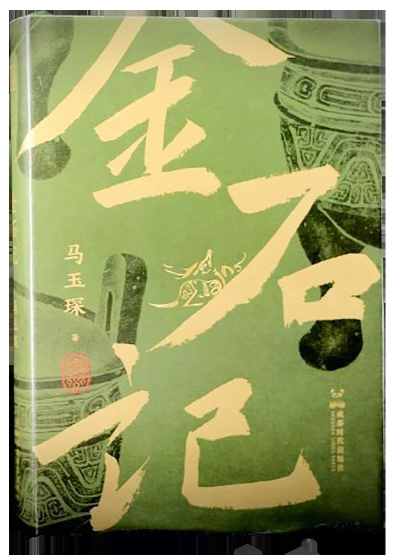

玉琛兄说:“我很幸运,生活的机缘使我找到了这个切入点,了解了一个隐秘但非常有文化内涵的生活层面,并且使现实人物和想象的人物逐渐会集到了一起。这个切入点是文物。”于是催生了《金石记》这个寓体或载体。

是啊,屈指算来,我们一晃已在西安生活工作了近半个世纪,比在故乡大荔生活的时间长得多,可以说西安已成为我的第二故乡,在精神文化方面的熏染可能比故乡的影响还要大,但扪心自问,西安也就是古长安及长安人的精神是什么,很难用一两句话说清楚,但在玉琛兄的长篇小说《金石记》中感受到了,且在书的结尾读到如下的表述:“是啊,光有权钱远不能算真正的长安人,有文化和良心才算真正的长安人哩。他们都是真真正正的长安人,是长安城的灵魂。”

当然,文学不可能像论文那样对长安及长安人精神进行论证,只能通过对故事和人物的叙述和描写展现出来,所以找到合适的载体非常重要,题材尤显重要,玉琛兄找到或选择了文物这个合适而又艰难的路子,在玉琛兄看来,文物古董是最能承载这种精神的,他说过:很多国之重器都出土于陕西。文物不是死的,而是活的,它不仅是艺术造型,也是一颗颗跳动的灵魂,文物精美的表层之下,储蓄着与之相适应的历史精神,有了文物,历史文化和精神气度,便不再是流动的风一样只可感知不可捉摸的东西,而变得张目可见,触手可及。可以说,《金石记》是当代文学最早以文物为题材的长篇小说,而玉琛兄也是最早通过小说使文物活起来的作家。

在小说中,我们看到杜(玉田)大爷、唐(麟趾)二爷、金(重廓)三爷、郑(一壶)四爷、董(青花)五娘等人物对昭陵六骏、商周古鼎、古屏古玉等文物字画的挚爱,并视作生命进行保护,同时与倒卖或破坏这些文物的官商人物进行斗争。在小说中,玉琛兄是根据不同的人物个性及其家世背景,来设计其收藏品种的。比如杜大爷是唐代长安杜氏家族的后代,对昭陵六骏情有独钟,所以为追回流落海外的二骏不惜一切代价。在强大的官商面前,虽然没有如愿以偿,却无怨无悔。可以说在文物面前,似乎小说中所有的人都失败了,只是有的人在失败中永远毁灭了,如金炳印、宋元祐之流;有的人则如文物蕴含的精神气度一般得以永生,如杜大爷、唐二爷等人。

在书的结尾处得知,从2003年到2006年,玉琛兄为创作《金石记》三易其稿,花费了4年光阴,可见来之不易,光书中涉及的大量文物就得翻阅大量资料,这对学中文,并在高校搞教学的玉琛兄是有些难为了,但他却稔熟并化用这些资料,与所叙述的故事和描写的人物有机结合起来,使读者在阅读过程中欣赏到文物的精美,学到了文物知识乃至历史知识,汲取到文物乃至历史文化的精气神,为做一个长安人乃至中国人而倍感荣幸和骄傲。

值得点赞的是,在《金石记》初版18年后,玉琛兄又一次对《金石记》修订,成都时代出版社以精装版再版《金石记》,再次证明“是金子总会发光”的真理,也说明出版业高质量发展是会结出硕果的。

我和玉琛兄毕业于西北大学中文系七九级汉语言文学专业,在校期间所学的古典知识无疑使我们受益终身。《金石记》中引用的大量的诗词曲赋就是证明,在我们班,坚持创作的方英文、李浩、马玉琛、陈敏、陈梦岳、董惠安、梁文源、刘林海和我等同学,都多多少少受到古典文学的熏陶,使我们的创作及其作品富有古典文学的韵味,烙印上浓厚的传统文化的痕迹。

愿长安精气神也就是中国精神充满洋溢在我们今后的创作及其作品中,或者说通过我们的作品使长安精气神乃至中国精神发扬光大。或如玉琛兄在再版前言所道:“《金石记》发出的是振聋发聩的金石之声,是从周秦汉唐流淌而下的精神气度,这精神气度和金石之声本来就应该恒久地回响在中华民族历史和现实交汇的天空。”

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报