不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)申秦雁

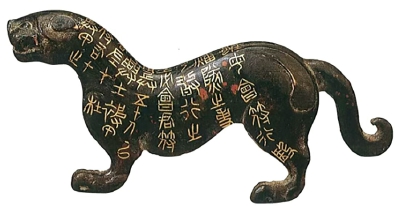

杜虎符。

杜虎符原为两半相合而成,现仅存左半。铜质、虎形,虎作昂首行走状。虎符背面有长弧形状的凹槽及凸起的三角状牝榫,以与右半牡榫相合。虎符正面打磨得非常光滑,上有错金铭文,总计9行40字,字体为典型的秦代小篆字体,其释文为:甲之符,右才(在)君,左才(在)杜。凡兴士被(披)甲,用兵五十人以上,必会君符,乃敢行之。燔燧之事,虽母(毋)会符,行翳(矣)。

这段铭文的意思是:用于调兵的符,右半符存于君王之处,左半符存于杜地的军事长官手中。凡要调动军队50人以上,杜地长官所持的左符要与使臣所持的右半的君符验合,只有相符了方能用兵。遇有紧急情况可以点燃烽火,不必会合君王的右符。

由此可知,这件左半符为战国时期秦国驻扎在杜县的军事首领所掌握,是地名。西周有杜伯国,秦武公十一年(前687)成为秦国的杜县。杜县辖区包括今西安市东南曲江林带路至西南高新电子城一带,杜虎符出土地沈家桥村正在杜县范围内,其附近至今还有杜城村之地名。

古代,符和节都是一种重要的凭证,或用作发兵遣将,或用作过关通行。春秋战国时期,礼崩乐坏,战争频仍,国与国、人与人之间背信弃盟之事常有发生,严重的社会信任危机急需一种技术含量高、不易损坏或难以仿制的独特信物来作为凭证,于是用青铜或金银制作的符和节便应运而生,并流行起来。战国四君子之一的信陵君魏无忌,其姐姐是赵国惠文王弟弟平原君的夫人,当秦军围困赵国都城邯郸时,赵国向魏国求救,魏王害怕秦国报复,不敢真心帮助。为了帮助赵国,也为了魏国免遭秦军的灭国之危,信陵君置生死于度外,用计借魏王如姬之手窃得魏王所掌握的那一半兵符,据此与将军晋鄙的另外一半兵符相合,使晋鄙率军救助赵国成功击败了秦军,由此形成的历史典故“窃符救赵”,流传至今。“窃符救赵”也成为诸多传统剧种创作的题材。当代常用词语“符合”“相符”等,都是这一时期兵符使用制度的孑遗。

在游牧民族文化中,人们认为威武勇猛的虎具有驱邪除害、保佑平安的护符作用,很早以前就开始用虎形来作护身符,如距今四千年前的巴克特里亚(Bactria,阿富汗北部,今巴尔赫)青铜文化中,就有宝石虎形金护符。陕西凤翔虢镇出土过春秋时期秦国的金虎,为虎符的右半侧,属国君所执掌,虽然没有文字,但出土于秦国都城,很可能就是秦国王室用物。杜虎符是我国现存最早的具有铭文的虎符实物,那么它具体制作于何时?主人又是谁呢?根据虎符上“右在君”铭文并结合《史记·六国年表》分析,秦国的这位“君”,就是秦惠文君。秦国历史上,大概有20多位国君,而以王称君者只有秦惠文君一人。公元前337年,秦惠文君执掌秦国为君,前325年改君称王,据此,杜虎符的制作年代大致在前337至前325年称王前的这12年间。中国国家博物馆收藏有一件“阳陵”虎符是秦始皇统一中国后颁发给阳陵驻地将领的,上有错金铭文“甲兵之符右在皇帝”,从“右在君”到“右在皇帝”,小小的虎符也见证了秦国的壮大和统一。

虎符的使用一直延续到汉之后,如南朝梁昭明太子萧统所著《文选·潘勖<册魏公九锡文>》中就讲:“授君印绶、册书,金虎符第一至第九。陕西历史博物馆收藏有隋代的铜虎符,造型和使用方法与杜虎符类似。唐代,高祖李渊为避其祖父李虎名讳,改虎符为鱼符,不仅用于调兵,也作为身份证使用。鱼符也分为左右两半,左符由官府掌握,右符由官员携带,鱼符底侧中缝还有“合同”二字,以备官员进出宫殿时合符查验。宋代废除了鱼符,重新改用虎符来调动军队。元代,符牌制度极为发达,据《元史·兵志》记载,金虎符用来典兵,因此,也被称作“典兵牌”是除了皇帝圣旨牌之外最重要的军事符牌。朝廷给每个行省的最高军事长官颁发两面金虎符,作为皇帝赋予统兵权的象征。因此,虎符不仅用来统兵也成为身份等级的重要标志,自然,造型与装饰也都有了很大的变化。

杜虎符上的铭文是采用独特的错金工艺制作出来的。错金工艺属细工,兴起于春秋时期。这种工艺是先在器物的表面刻出文字或图形的凹槽,然后把一定宽度的金丝嵌入凹槽之中,再用厝石打磨平整,使两种不同的材质紧密结合、融为一体,经过抛光处理后,色彩对比鲜明,黄金文字突出醒目,极大地提升了图案的装饰效果。杜虎符上的错金铭文在虎身正中的显著位置,虽历经两千余年却无丝毫脱落,错金工艺之高超令人叫绝,制作者当属秦国宫廷金匠。另外,虎符关乎国家战略安全,具有唯一性,不仅需要掌握、运用高科技,还需要有一套对生产者及生产流程严格管理的制度。完整的调兵规定、先进的制作水准,小巧精致的杜虎符也饱含着秦国军事管理的高超谋略和深远思想。杜虎符耀眼的金辉与黑亮的本体浑然一体,显得高贵、典雅,使得一件调兵遣将的实用器同时也不失为一件罕见的艺术品。秦国贵族对艺术品位的追求,由此可见一斑。符与节都是特殊的信物,使用它们的也都是位高权重的达官显贵,因此,对其制作也竭尽所能。除了杜虎符,战国时期的错金“鄂君启”铜节、西汉南越王的错金铭文铜虎节等,沿袭的都是这样的传统。

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报